De pronto, como si un remolino hubiera echado raíces en el centro del pueblo, llegó la compañía bananera perseguida por la hojarasca. Era una hojarasca revuelta, alborotada, formada por los desperdicios humanos y materiales de los otros pueblos; rastrojos de una guerra civil que cada vez parecía más remota e inverosímil. La hojarasca era implacable. Todo lo contaminaba de su revuelto olor multitudinario, olor de secreción a flor de piel y de recóndita muerte. En menos de un año arrojó sobre el pueblo los escombros de numerosas catástrofes anteriores a ella misma, esparció en las calles su confusa carga de desperdicios. Y esos desperdicios, precipitadamente, al compás atolondrado e imprevisto de la tormenta, se iban seleccionando, individualizándose, hasta convertir lo que fue un callejón con un río en un extremo un corral para los muertos en el otro, en un pueblo diferente y complicado, hecho con los desperdicios de los otros pueblos. Allí vinieron, confundidos con la hojarasca humana, arrastrados por su impetuosa fuerza, los desperdicios de los almacenes, de los hospitales, de los salones de diversión, de las plantas eléctricas; desperdicios de mujeres solas y de hombres que amarraban la mula en un horcón del hotel, trayendo como un único equipaje un baúl de madera o un atadillo de ropa, y a los pocos meses tenían casa propia, dos concubinas y el título militar que les quedaron debiendo por haber llegado tarde a la guerra.

De pronto, como si un remolino hubiera echado raíces en el centro del pueblo, llegó la compañía bananera perseguida por la hojarasca. Era una hojarasca revuelta, alborotada, formada por los desperdicios humanos y materiales de los otros pueblos; rastrojos de una guerra civil que cada vez parecía más remota e inverosímil. La hojarasca era implacable. Todo lo contaminaba de su revuelto olor multitudinario, olor de secreción a flor de piel y de recóndita muerte. En menos de un año arrojó sobre el pueblo los escombros de numerosas catástrofes anteriores a ella misma, esparció en las calles su confusa carga de desperdicios. Y esos desperdicios, precipitadamente, al compás atolondrado e imprevisto de la tormenta, se iban seleccionando, individualizándose, hasta convertir lo que fue un callejón con un río en un extremo un corral para los muertos en el otro, en un pueblo diferente y complicado, hecho con los desperdicios de los otros pueblos. Allí vinieron, confundidos con la hojarasca humana, arrastrados por su impetuosa fuerza, los desperdicios de los almacenes, de los hospitales, de los salones de diversión, de las plantas eléctricas; desperdicios de mujeres solas y de hombres que amarraban la mula en un horcón del hotel, trayendo como un único equipaje un baúl de madera o un atadillo de ropa, y a los pocos meses tenían casa propia, dos concubinas y el título militar que les quedaron debiendo por haber llegado tarde a la guerra.

Hasta los desperdicios del amor triste de las ciudades nos llegaron en la hojarasca y construyeron pequeñas casas de madera, e hicieron primero un rincón donde medio catre era el sombrío hogar para una noche, y después una ruidosa calle clandestina, y después todo un pueblo de tolerancia dentro del pueblo.

En medio de aquel ventisquero, de aquella tempestad de caras desconocidas, de toldos en la vía pública, de hombres cambiándose de ropa en la calle, de mujeres sentadas en los baúles con los paraguas abiertos, y de mulas y mulas abandonadas, muriéndose de hambre en la cuadra del hotel, los primeros éramos los últimos; nosotros éramos los forasteros; los advenedizos. Después de la guerra, cuando vinimos a Macondo y apreciamos la calidad de su suelo, sabíamos que la hojarasca había de venir alguna vez, pero no contábamos con su ímpetu. Así que cuando sentimos llegar la avalancha lo único que pudimos hacer fue poner el plato con el tenedor y el cuchillo detrás de la puerta y sentarnos pacientemente a esperar que nos conocieran los recién llegados. Entonces pitó el tren por primera vez. La hojarasca volteó y salió a verlo y con la vuelta perdió el impulso, pero logro unidad y solidez; y sufrió el natural proceso de fermentación y se incorporó a los gérmenes de la tierra.

1

Por primera vez he visto un cadáver. Es miércoles, pero siento como si fuera domingo porque no he ido a la escuela y me han puesto este vestido de pana verde que me aprieta en alguna parte. De la mano de mamá, siguiendo a mi abuelo que tantea con el bastón a cada paso para no tropezar con las cosas (no ve bien en la penumbra, y cojea) he pasado frente al espejo de la sala y me he visto de cuerpo entero, vestido de verde y con este blanco lazo almidonado que me aprieta a un lado del cuello. Me he visto en la redonda luna manchada y he pensado: Ése soy yo, como si hoy fuera domingo.

Hemos venido a la casa donde está el muerto.

El calor es sofocante en la pieza cerrada. Se oye el zumbido del sol por las calles, pero nada mas.

El aire es estancado, concreto; se tiene la impresión de que podría torcérsele como una lamina de acero. En la habitación donde han puesto el cadáver huele a baúles, pero no los veo por ninguna parte. Hay una hamaca en el rincón, colgada de la argolla por uno de sus extremos. Hay un olor a desperdicios. Y creo que las cosas arruinadas y casi deshechas que nos rodean tienen el aspecto de las cosas que deben oler a desperdicios aunque realmente tengan otro olor.

Siempre creí que los muertos debían tener sombrero. Ahora veo que no. Veo que tienen la cabeza acerada y un pañuelo amarrado en la mandíbula. Veo que tienen la boca un poco abierta y que se ven, detrás de los labios morados, los dientes manchados e irregulares. Veo que tienen la lengua mordida a un lado, gruesa y pastosa, un poco más oscura que el color de j la cara, que es como el de los dedos cuando se les aprieta con un cáñamo. Veo que tienen los ojos abiertos, mucho más que los de un hombre; ansiosos y desorbitados, y que la piel parece ser de tierra apretada y húmeda. Creí que un muerto parecía una persona quieta y dormida y ahora veo que es todo lo contrario. Veo que parece una persona despierta y rabiosa después de una pelea.

Mamá también se ha vestido como si fuera domingo. Se ha puesto el antiguo sombrero de paja que le cubre las orejas, y un vestido negro, cerrado arriba, con mangas hasta los puños. Como hoy es miércoles, la veo lejana, desconocida, y tengo la impresión de que quiere decirme algo mientras mi abuelo se levanta a recibir a los hombres que han traído el ataúd. Mamá está sentada a mi lado, de espaldas a la ventana clausurada. Respira trabajosamente cada instante se compone las hebras de cabello que le salen por debajo del sombrero puesto a la carrera. Mi abuelo ha ordenado a los hombres que pongan el ataúd junto a la cama. Solo entonces me he dado cuenta de que sí puede caber el muerto dentro de él. Cuando los hombres trajeron la caja tuve la impresión de que era demasiado pequeña para un cuerpo que ocupa todo el largo del lecho.

No sé por qué me han traído. Nunca había entrado en esta casa y hasta creí que estaba deshabitada. Es una casa grande, en esquina, cuyas puertas, creo, no han sido abiertas nunca.

Siempre creí que, la casa estaba desocupada. Sólo ahora, después de que mamá me dijo: “Esta tarde no irás a la escuela”, y yo no sentí alegría porque me lo dijo con la voz grave y reservada; y la vi regresar con mi vestido de lana y me lo puso sin hablar y salimos a la puerta a juntarnos con mi abuelo; y caminamos las tres casas que separan ésta de la nuestra. sólo ahora me he dado cuenta de que alguien vivía en esta esquina. Alguien que ha muerto y que debe ser el hombre a quien se refirió mi madre cuando dijo: «Tienes que estar muy juicioso en el entierro del doctor.» Al entrar no vi al muerto. Vi a mi abuelo en la puerta, hablando con los hombres, y lo vi después dándonos la orden de seguir adelante. Creí entonces que había alguien en la habitación, al entrar la sentí oscura y vacía. El calor golpeó el rostro desde el primer momento sentí este olor a desperdicios que era sólido y permanente al principio y que ahora, como el calor, llega en ondas espaciadas y desaparece.

Mamá me condujo de la mano por la habitación oscura y me sentó a su lado, en un rincón. Sólo después de un momento empecé a distinguir las cosas. Vi a mi abuelo tratando de abrir una ventana que parece adherida a sus bordes, soldada con la madera del marco, y lo vi dando bastonazos contra los picaportes, el saco lleno de polvo que se desprendía a cada sacudida. Volví la cara a donde se movió mi abuelo cuando se declaró impotente para abrir la ventana y sólo entonces vi que había alguien en la cama. Había un hombre oscuro, estirado, inmóvil. Entonces hice girar la cabeza hacia el lado de mamá, que permanecía lejana y seria, mirando hacia otro lugar de la habitación. Como los pies no me llegan hasta el suelo sino que quedan suspendidos en el aire, a una cuarta del piso, coloqué las manos debajo de los muslos, apoyadas las palmas contra el asiento, y empecé a balancear las piernas, sin pensar en nada, hasta cuando recordé que mamá me había dicho: «Tienes que estar muy juicioso en el entierro del doctor.» Entonces sentí algo frío a mis espaldas, volví a mirar y no vi sino la pared de madera seca y agrietada. Pero fue como si alguien me hubiera dicho desde la pared: «No muevas las piernas, que el hombre que está en la cama es el doctor y está muerto.» Y cuando miré hacia la cama, ya no lo vi como antes. Ya no lo vi acostado sino muerto.

Desde entonces, por mucho que me esfuerce por no mirarlo, siento como si alguien me su- jetara la cara hacia ese lado. Y aunque haga esfuerzos por mirar hacia otros lugares de la habitación, lo veo de todos modos, en cualquier parte, con los ojos desorbitados y la cara verde muerta en la oscuridad.

No sé por qué no ha venido nadie al entierro. Hemos venido mi abuelo, mamá y los cuatro guajiros que trabajan para mi abuelo. Los hombres han traído una bolsa de cal y la han vaciado dentro del ataúd. Si mi madre no estuviera extraña y distraída, le preguntaría por qué hacen eso. No entiendo por qué tienen que hechar cal dentro de la caja. Cuando la bolsa quedó vacia, uno de los hombres la sacudió sobre el ataúd y todavía cayeron unas últimas virutas, más parecidas al aserrín que a la cal. Han levantado al muerto por los hombros y los pies. Tiene un pantalón ordinario, sujeto a la cintura por una correa ancha y negra, y una camisa gris. Sólo tiene puesto el zapato izquierdo. Está, como dice Ada, con un pie rey y el otro esclavo. El zapato derecho está tirado a un extremo de la cama. En el lecho parecía como si el muerto estuviera con dificultad. En el ataúd parece más cómodo, más tranquilo, y el rostro que era el de un hombre vivo y despierto después de una pelea, ha adquirido una vuelta reposada y segura. El perfil se vuelve suave; y es .orno si allí, en la caja, se sintiera ya en el lugar que le corresponde como muerto. Mi abuelo ha estado moviéndose en la habitación. Ha cogido algunos objetos y los ha colocado en la caja. He vuelto a mirar a mamá con la esperanza de que me diga por qué mi abuelo está echando cosas en el ataúd. Pero mi madre permanece imperturbable dentro del traje negro, y parece esforzarse por no mirar hacia el lugar donde está el muerto. Yo también quiero hacerlo, pero no puedo. Lo miro fijamente, lo examino. Mi abuelo echa un libro dentro del ataúd, hace una señal a los hombres y tres de ellos colocan la tapa sobre el cadáver. Sólo entonces me siento liberado de las manos que me sujetaban la cabeza hacia ese lado y empiezo a examinar la habitación.

Vuelvo a mirar a mi madre. Ella, por la primera vez desde cuando vinimos a la casa, me mira y sonríe con una sonrisa forzada, sin nada por dentro; y oigo a lo lejos el pito del tren que se pierde en la última vuelta. Siento un ruido en el rincón donde está el cadáver. Veo que uno de los hombres levanta un extremo de la tapa, y que mi abuelo introduce en el ataúd el zapato del muerto, el que se había olvidado en la cama. Vuelve a pitar el tren, cada vez más distante, y pienso de repente: «Son las dos y media.» Y recuerdo que a esta hora (mientras el tren pita en la última vuelta del pueblo) los muchachos están haciendo filas en la escuela para asistir a la primera clase de la tarde.

«Abraham», pienso.

No he debido traer al niño. No le conviene este espectáculo. A mí misma, que voy a cumplir treinta años, me perjudica este ambiente enrarecido por la presencia del cadáver. Podríamos salir ahora. Podríamos decir a papá que no nos sentimos bien en un cuarto en el que se han acumulado, durante diecisiete años, los residuos de un hombre desvinculado de lodo lo que pueda ser considerado como afecto o agradecimiento. Quizás ha sido mi padre la ultima persona que ha sentido por él alguna simpatía. Una inexplicable simpatía que ahora le sirve para no pudrirse dentro de estas cuatro paredes.

Me preocupa la ridiculez que hay en todo esto. Me intranquiliza la idea de que salgamos a la calle, dentro de un momento, siguiendo un ataúd ; que a nadie inspirará un sentimiento distinto le la complacencia. Imagino la expresión de las mujeres en las ventanas, viendo pasar a mi paire, viéndome pasar con el niño detrás de una caja mortuoria en cuyo interior se va pudriendo ^ única persona a quien el pueblo había querido ver así, conducida al cementerio en medio de un implacable abandono, seguida por las tres personas que decidieron hacer la obra de misericordia que ha de ser el principio de su propia vergüenza. Es posible que esta determinación de papá sea la causa de que mañana no se encuentre nadie dispuesto a seguir nuestro entierro.

Tal vez por eso he traído al niño. Cuando papá me dijo, hace un momento: «Tiene que acompañarme», lo primero que se me ocurrió fue traer también al niño para sentirme protegida. Ahora estamos aquí, en esta sofocante tarde de septiembre, sintiendo que las cosas que nos rodean son es agentes despiadados de nuestros enemigos. Pipa no tiene por qué preocuparse. En realiza d se ha pasado la vida haciendo cosas como esta, dándole a morder piedras al pueblo, cumpliendo con sus más insignificantes compromisos de espaldas a todas las conveniencias. Desde hace veinticinco años, cuando este hombre llegó a nuestra casa, papá debió suponer (al advertir las maneras absurdas del visitante) que hoy no habría en el pueblo una persona dispuesta ni siquiera a echar el cadáver a los gallinazos. Quizá papá había previsto todos los obstáculos, medido y calculado los posibles inconvenientes. Y ahora, veinticinco años después, debe sentir que esto es apenas el cumplimiento de una tarea largamente premeditada, que habría llevado a cabo de todos modos, así hubiera tenido que arrastrar él mismo el cadáver por las calles de Macondo.

Sin embargo, llegada la hora, no ha tenido el valor para hacerlo solo y me ha obligado a participar de ese intolerable compromiso que debió de contraer mucho antes de que yo tuviera uso de razón. Cuando me dijo: «Tiene que acompañarme», no me dio tiempo a pensar en el alcance de sus palabras; no pude calcular lo mucho de ridículo y vergonzoso que hay en esto de enterrar a un hombre a quien toda la gente había esperado ver convertido en polvo dentro de su madriguera. Porque la gente no sólo había esperado eso, sino que se había preparado para que las cosas sucedieran de ese modo y lo habían esperado de corazón, sin remordimiento y hasta con la satisfacción anticipada de sentir algún día el gozoso olor de su descomposición, flotando en el pueblo, sin que nadie se sintiera conmovido, alarmado o escandalizado, sino sa- tisfecho de ver llegada la hora apetecida, deseando que la situación se prolongara hasta cuando el torcido olor del muerto saciara hasta los más recónditos resentimientos.

Ahora nosotros privaremos a Macondo de un placer largamente deseado. Siento como si, en esta manera, esta determinación nuestra hiciera nacer en el corazón de la gente, no el melancólico sentimiento de una frustración, sino el de un aplazamiento.

También por eso he debido dejar al niño en casa; para no comprometerlo en esta confabularon que ahora se encarnizará en nosotros como lo ha hecho en el doctor durante diez años. El niño ha debido permanecer al margen de este compromiso. Ni siquiera sabe por qué está aquí, por qué lo hemos traído a este cuarto lleno de escombros.

Permanece silencioso, perplejo, como si esperara que alguien le explique el significado de todo esto; como si aguardara, sentado, balanceando las piernas y con las manos apoyadas en la silla, que alguien le descifre este espantoso acertijo. Deseo estar segura de que nadie lo hará; de que nadie abrirá esa puerta invisible que le impide penetrar más allá del alcance de sus sentidos.

Varias veces me ha mirado y yo sé que me ha visto extraña, desconocida, con este traje ce- rrado y este sombrero antiguo que me he puesto, para no ser identificada ni siquiera por mis propios presentimientos.

Si Meme estuviera viva, aquí en la casa, tal vez sería distinto. Podría creerse que vine por ella. Podría creerse que vine a participar de ese dolor que ella no habría sentido, pero que habría podido aparentar y que el pueblo habría podido explicarse. Meme desapareció hace alrededor de once años. La muerte del doctor acababa con la posibilidad de conocer su paradero, o, al menos, el paradero de sus huesos. Meme no está aquí, pero es probable que de haber estado —si no hubiera sucedido lo que sucedió y que nunca se pudo esclarecer— se habría puesto del lado del pueblo y en contra del hombre que durante seis años calentó su lecho con tanto amor y tanta humanidad como habría podido hacerlo un mulo.

Oigo pitar el tren en la última vuelta. «Son las dos y media», pienso; y no puedo sortear la idea de que a esta hora todo Macondo está pendiente de lo que hacemos en esta casa. Pienso en la señora Rebeca, flaca y apergaminada, con algo de fantasma doméstico en el mirar y el vestir, sentada junto al ventilador eléctrico y con el rostro sombreado por las alambreras de sus ventanas. Mientras oye el tren que se pierde en la última vuelta, la señora Rebeca inclina la cabeza hacia el ventilador, atormentada por la temperatura y el resentimiento, con las aspas de su corazón girando como las paletas del ventilador (pero en sentido inverso) y murmura: «El diablo tiene la mano en todo esto», y se estremece, atada a la vida por las minúsculas raíces de lo cotidiano.

Y Águeda, la tullida, viendo a Sólita que regresa de la estación después de despedir a su novio; viéndola abrir la sombrilla al voltear la esquina desierta; sintiéndola acercarse con el regocijo sexual que ella misma tuvo alguna vez y que se le transformó en esa paciente enfermedad religiosa que la hace decir: «Te revolcarás en la cama como un cerdo en su muladar.»

No puedo abandonar esta idea. No pensar que son las dos y media; que pasa la mula del coreo envuelta en una polvareda abrasante, servida por los hombres que han interrumpido la :.esta del miércoles para recibir el paquete de : s periódicos. El padre Ángel, sentado, duerme en la sacristía, con un breviario abierto sobre e1 vientre grasoso, oyendo pasar la muía del correo, sacudiendo las moscas que le atormentan el sueño, eructando, diciendo: «Me envenenas con tus albóndigas.»

Papá tiene la sangre fría para todo esto. Hasta para ordenar que destapen el ataúd y coloquen el zapato que se olvidaba en la cama. Sólo el podía interesarse en la ordinariez de este hombre. No me sorprendería que cuando salgamos con el cadáver la multitud esté aguardán- donos a la puerta con los excrementos acumulados durante la noche y nos den un baño de inmundicias por interferir la voluntad del pueblo. Tal vez por tratarse de papá no lo hagan. Tal vez lo hagan por tratarse de algo tan indigno como esto de frustrarle al pueblo un placer prolongadamente apetecido, imaginado durante muchas tardes sofocantes, cada vez qué hom- bres y mujeres pasaban por esta casa y se decían: «Tarde o temprano almorzaremos con este olor.» Porque eso decían todos, desde la primera casa hasta la última.

Dentro de un momento serán las tres. Ya la Señorita lo sabe. La señora Rebeca la vio pasar y la llamó, invisible detrás de la alambrera, y salió por un instante de la órbita del ventilador y le dijo: «Señorita es el diablo. Usted sabe.» Y mañana ya no será mi hijo quien asista a la escuela, sino otro niño completamente distinto; un niño que crecerá, se reproducirá, y morirá al fin, sin que nadie tenga con él una deuda de gratitud que le acredite para ser enterrado como un cristiano.

Ahora estaría yo en la casa, tranquila, si hace veinticinco años no hubiera llegado este hombre donde mi padre con una carta de recomendación que nadie supo nunca de dónde vino, y se hubiera quedado entre nosotros, alimentándose de hierba y mirando a las mujeres con esos codiciosos ojos de perro que le han saltado de las órbitas. Pero mi castigo estaba escrito desde antes de mi nacimiento y había permanecido oculto, reprimido, hasta este mortal año bisiesto en que fuera a cumplir treinta de mi nacimiento y mi padre me dijera: «Tiene que acompañarme.» Y después, antes de que yo tuviera tiempo de preguntar, golpeando el piso con el bastón: «Hay que salir de esto como sea, hija. El doctor se ahorcó esta madrugada.»

Los hombres salieron y retornaron a la habitación con un martillo y una caja de clavos. Pero no han clavado el ataúd. Colocaron las cosas en la mesa y se sentaron en la cama donde estuvo el muerto. Mi abuelo parece tranquilo, pero su tranquilidad es imperfecta y desesperada. No es la tranquilidad del cadáver en el ataúd, sino la del hombre impaciente que se esfuerza por no parecerlo. Es una tranquilidad inconforme y ansiosa la de mi abuelo que da vueltas en la habitación, cojeando, removiendo los objetos amontonados.

Cuando descubro que hay moscas en la habitación comienza a torturarme la idea de que el ataúd ha quedado lleno de moscas. Todavía no se han clavado, pero me parece que ese zumbido que confundí al principio con el rumor de un ventilador eléctrico en el vecindario, es el tropel de las moscas golpeando, ciegas, contra !as paredes del ataúd y la cara del muerto. Sa- cudo la cabeza; cierro los ojos; veo a mi abuelo que abre un baúl y saca algunas cosas que no alcanzo a distinguir; veo en la cama las cuatro brasas sin nadie de los tabacos encendidos.

Acosado por el calor sofocante, por el minuto que no transcurre, por el zumbido de las moscas, siento como si alguien me dijera: «Estarás así. Estarás dentro de un ataúd lleno de moscas.

Apenas vas a cumplir once años, pero algún día estarás así, abandonado a las moscas dentro de una caja cerrada. Y estiro las piernas juntas, y veo mis propias botas negras y lustradas.

«Tengo un cordón suelto», pienso, y vuelvo a mirar a mamá. Ella también me mira y se inclina a atarme el cordón de la bota.

El vaho que se levanta de la cabeza de mamá, caliente y oloroso a tufo de armario; oloroso a madera dormida, vuelve a recordarme el claustro del ataúd. La respiración se me vuelve difícil, deseo salir de aquí; deseo respirar el aire abrasado de la calle, y acudo a mi recurso extremo. Cuando mamá se incorpora le digo en voz baja: «¡Mamá!» Ella sonríe, dice: «Aha.» Y yo, inclinándome hacia ella, hacía su rostro crudo y brillante, temblando: «Tengo ganas de ir allá atrás.»

Mamá llama a mi abuelo, le dice algo. Yo veo sus ojos estrechos e inmóviles detrás de los cristales, cuando él se acerca y me dice: «Pues sepa que ahora es imposible.» Y me estiro y luego permanezco quieto, indiferente a mi fracaso. Pero otra vez las cosas suceden con demasiada lentitud. Hubo un movimiento rápido, otro y otro. Y después otra vez mamá inclinada sobre mi hombro, diciendo: «¿Ya te pasó?» Y lo dice con voz seria y concreta, como si más que una pregunta fuera una recriminación. Tengo el vientre seco y duro, pero la pregunta de mamá lo ablanda, lo deja lleno y laxo, y entonces todo, hasta la seriedad de ella, se me vuelve agresivo, desafiante. «No», le digo. «Todavía no ha pasado.» Me aprieto el estómago y trato de golpear el piso con los pies (otro recurso extremo), pero sólo encuentro el vacío, abajo; la distancia que me separa del suelo.

Alguien entra a la habitación. Es uno de los hombres de mi abuelo, seguido por un agente de la policía y un hombre que viste también pantalón de dril verde, lleva cinturón con revólver y sostiene en la mano un sombrero de ala ancha y volteada. Mi abuelo se adelanta a recibirlo. El hombre del pantalón verde tose en la oscuridad, dice algo a mi abuelo, vuelve a toser; y tosiendo aún ordena al agente violentar la ventana.

Las paredes de madera tienen una apariencia deleznable. Parecen construidas con ceniza fría y apelmazada. Cuando el agente golpea el picaporte con la culata del fusil, tengo la impresión de que no se abrirán las puertas. La casa se vendrá abajo, desmoronadas las paredes pero sin estrépito, como un palacio de ceniza se derrumbaría en el aire. Creo que a un segundo golpe quedaremos en la calle, a pleno sol, sentados, con la cabeza cubierta de escombros. Pero al segundo golpe la ventana se abre y la luz penetra a la habitación; irrumpe violentamente, como cuando se abre la puerta a un animal sin dirección, que corre y husmea, mudo; que rabia y araña las paredes, babeando, y retorna después a echarse, pacífico, en el rincón más fresco de la trampa.

Al abrirse la ventana las cosas se hacen visibles pero se consolidan en su extraña irrealidad. Entonces mamá respira hondo, me tiende las manos, me dice: «Ven, vamos a ver la casa por la ventana.» Y desde sus brazos veo otra vez el pueblo, como si regresara a él después de un viaje. Veo nuestra casa descolorida y arruinada, pero fresca bajo los almendros; y siento desde aquí como si nunca hubiera estado dentro de esa frescura verde y cordial, como si la nuestra fuera la perfecta casa imaginaria prometida por mi madre en mis noches de pesadilla. Y vea a Pepe que pasa sin vernos, distraído. El muchachito de la casa vecina que pasa silbando, transformado y desconocido, como si acabara de cortarse el cabello.

Entonces el alcalde se incorpora, la camisa abierta, sudoroso, enteramente trastornada la expresión. Se acerca a mí congestionado por la exaltación que le produce su propio argumento. «No podemos asegurar que está muerto mientras no empiece a oler», dice, y acaba de abotonarse la camisa y enciende un cigarrillo, el rostro vuelto de nuevo hacia el ataúd, pensando quizás: Ahora no pueden decir que estoy fuera de la ley. Lo miro a los ojos y siento que le he mirado con la firmeza necesaria para hacerle entender que penetro hasta lo más hondo de sus pensamientos. Le digo: «Usted se está colocando fuera de la ley para darles gusto a los demás.» Y él, como si hubiera sido exactamente lo que esperaba oír, responde:

«Usted es un hombre respetable, coronel. Usted sabe que estoy en mi derecho.» Yo le digo:

«Usted más que nadie sabe que está muerto.» Y él dice: «Es cierto, pero después de todo yo no soy más que un funcionario. Lo único legal sería el certificado de defunción.» Y yo le digo:

«Si la ley está de su parte, aprovéchela para traer un médico que expida el certificado de defunción.» Y él, con la cabeza levantada, pero sin altanería, pero también calmadamente, pero sin el más ligero asomo de debilidad o desconcierto, dice: «Usted es una persona respetable y sabe que eso sí sería una arbitrariedad.» Al oírlo, yo comprendo que no está tan imbecilizado por el aguardiente como por la cobardía.

Ahora me doy cuenta de que el alcalde comparte los rencores del pueblo. Es un sentimiento alimentado durante diez años, desde aquella noche borrascosa en que trajeron los heridos a la puerta y le gritaron (porque no abrió; habló desde adentro); le gritaron: «Doctor, atienda a estos heridos que ya los otros médicos no dan abasto», y todavía sin abrir (porque la puerta permaneció cerrada, los heridos acostados frente a ella): «Usted es el único médico que nos queda. Tiene que hacer una obra de caridad»; y él respondió (y tampoco entonces se abrió la puerta), imaginado por la turbamulta en la mitad de la sala, la lámpara en alto, iluminados los duros ojos amarillos: «Se me olvidó todo lo que sabía de eso. Llévenlos a otra parte», y siguió (porque desde entonces la puerta no se abrió jamás) con la puerta cerrada mientras el rencor crecía, se ramificaba, se convertía en una virulencia colectiva, que no daría tregua a Macondo en el resto de su vida para que en cada oído siguiera retumbando la sentencia —gritada esa noche— que condenó al doctor a pudrirse detrás de estas paredes.

Transcurrieron todavía diez años sin que bebiera el agua del pueblo, acosado por el temor de que estuviera envenenada; alimentándose con las legumbres que él y su concubina india sembraban en el patio. Ahora el pueblo siente llegar la hora de negarle la piedad que él negó al pueblo hace diez años, y Macondo, que lo sabe muerto (porque todos debieron despertar esta mañana un poco más livianos) se prepara a disfrutar de ese placer esperado, que todos consideran merecido. Sólo desean sentir el olor de la descomposición orgánica detrás de las puertas que no se abrieron aquella vez.

Ahora empiezo a creer que de nada valdrá mi compromiso contra la ferocidad de un pueblo, v que estoy acorralado, cercado por los odios v la impenitencia de una cuadrilla de resentidos.

Hasta la iglesia ha encontrado la manera de estar contra mi determinación. El padre Ángel me dijo hace un momento: «Ni siquiera permitiré que sepulten en tierra sagrada a un hombre que se ahorca después de haber vivido sesenta años fuera de Dios. A usted mismo lo vería Nuestro Señor con buenos ojos si se abstiene de llevar a cabo lo que no sería una obra de misericordia, sino un pecado de rebeldía.» Yo le dije: «Enterrar a los muertos, como está escrito, es una obra de misericordia.» Y el padre Ángel dijo: «Sí. Pero en este caso no nos corresponde hacerla a nosotros sino a la sanidad.»

Vine. Llamé a los cuatro guajiros que se han criado en mi casa. Obligué a mi hija Isabel a que me acompañara. Así el acto se convierte en algo más familiar, más humano, menos personalista y desafiante que si yo mismo hubiera arrastrado el cadáver por las calles del pueblo hasta el cementerio. Creo a Macondo capaz de todo después de lo que he visto en lo que va corrido de este siglo. Pero si no han de respetarme a mí, ni siquiera por ser viejo, coronel de la república, y para remate cojo del cuerpo y entero de la conciencia, espero que al menos res- peten a mi hija por ser mujer. No lo hago por mí. Tal vez no sea tampoco por la tranquilidad del muerto. Apenas para cumplir con un compromiso sagrado. Si he traído a Isabel no ha sido por cobardía, sino por caridad. Ella ha traído el niño (y entiendo que lo ha hecho por eso mismo) y ahora estamos aquí, los tres, soportando el peso de esta dura emergencia.

Llegamos hace un momento. Creí que encontraríamos el cadáver todavía suspendido del te- cho, pero los hombres se adelantaron, lo tendieron en la cama y casi lo amortajaron con la secreta convicción de que la cosa no duraría más de una hora. Cuando llego, espero a que traigan el ataúd, veo a mi hija y al niño que se sientan en el rincón y examino la pieza pensando que el doctor puede haber dejado algo que explique su determinación. El escritorio está abierto, lleno de papeles confusos, ninguno escrito por él. En el escritorio está el formulario empastado, el mismo que trajo a la casa hace veinticinco años, cuando abrió aquel baúl enorme dentro del cual habría podido caber la ropa de toda mi familia. Pero no había en el baúl nada más que dos camisas ordinarias, una dentadura postiza que no podía ser suya sencillamente porque tenía su dentadura natural, fuerte y completa; un retrato y un formulario. Abro las gavetas y en todas encuentro papeles impresos; papeles nada más, antiguos, polvorientos; y abajo, en la última gaveta, todavía la dentadura postiza que trajo hace veinticinco años, empolvada, amarilla de tiempo y falta de uso. Sobre la mesita, junto a la lámpara apagada, hay varios paquetes de periódicos sin abrir. Los examino. Están escritos en francés, de hace tres meses los más recientes: Julio de 1928. Y hay otros, también sin abrir: Enero de 1927, noviembre de 1926. Y los más antiguos: Octubre de 1919. Pienso: Hace nueve años, uno después de pronunciada la sentencia, que no abría los periódicos. Había renunciado desde entonces a lo último que lo vinculaba a su tierra y a su gente.

Los hombres traen el ataúd y bajan el cadáver. Entonces recuerdo el día de hace veinticinco años en que llegó a mi casa y me entregó la carta de recomendación, fechada en Panamá y dirigida a mí por el Intendente General del Litoral Atlántico a fines de la guerra grande, el coronel Aureliano Buendía. Busco en la oscuridad de aquel baúl sin fondo sus baratijas dis- persas. Está sin llave, en el otro rincón, con las mismas cosas que trajo hace veinticinco años.

Yo recuerdo: Tenía dos camisas ordinarias, una caja de dientes, un retrato y ese viejo formulario empastado. Y voy recogiendo estas cosas antes • de que cierren el ataúd y las echo dentro de él. El retrato está todavía en el fondo del baúl, casi en el mismo sitio en que estuvo aquella vez. Es el daguerrotipo de un militar condecorado. Echo el retrato en la caja. Echo la dentadura postiza y finalmente el formulario. Cuando he concluido hago una señal a los hombres para que cierren el ataúd. Pienso: Ahora está de viaje otra vez. Lo más natural es que en el último se lleve las cosas que le acompañaron en el penúltimo. Por lo menos, eso es lo más natural. Y entonces me parece verlo, por primera vez, cómodamente muerto.

Examino la habitación y veo que se ha olvidado un zapato en la cama. Hago una nueva señal a mis hombres, con el zapato en la mano, y ellos vuelven a levantar la tapa en el preciso instante en que pita el tren, perdiéndose en la última vuelta del pueblo. «Son las dos y media», pienso. Las dos y media del 12 de septiembre de 1928; casi la misma hora de ese día de 1903 en que este hombre se sentó por primera vez a nuestra mesa y pidió hierba para comer. Adelaida le dijo aquella vez: «¿Qué clase de hierba, doctor?» Y él, con su parsimoniosa voz de rumiante, todavía perturbada por la nasalidad: «Hierba común, señora. De esa que comen los burros.»

2

La verdad es que Meme no está en la casa y que nadie podría decir con exactitud cuándo dejó de estar. La vi por última vez hace once años. Todavía tenía en esta esquina el botiquín que las exigencias de los vecinos fueron modificando insensiblemente hasta convertirlo en una miscelánea. Todo muy ordenado, muy compuesto por la escrupulosa y metódica laboriosidad de Meme, que se pasaba el día cosiendo para los vecinos en una de las cuatro Domestic que había entonces en el pueblo, o detrás del mostrador, atendiendo a la clientela con esa simpatía de india que nunca dejó de tener y que era al mismo tiempo amplia y reservada; un complejo revoltijo de ingenuidad y desconfianza.

Yo había dejado de ver a Meme desde cuando salió de nuestra casa, pero la verdad es que ya no podría decir con exactitud cuándo vino a vivir a la esquina con el doctor ni cómo pudo ser indigna hasta el extremo de convertirse en la mujer de un hombre que le negó sus servicios, con todo y que ambos compartían la casa de mi padre, ella como hija de crianza y él como huésped permanente. Por mi madrastra supe que el doctor era un hombre de mala índole, que había sostenido un largo alegato con papá para convencerlo de que lo de Meme no revestía ninguna gravedad. Y lo dijo sin haberla visto, sin haberse movido de su cuarto. De todos modos, aunque lo de la guajira no hubiera sido nada más que una dolencia pasajera, habría debido asistirla, apenas por la consideración con que se le trató en nuestra casa durante los ocho años que vivió en ella.

No sé cómo sucedieron las cosas. Sé que un día Meme no amaneció en la casa y él tampoco. Entonces mi madrastra hizo clausurar el cuarto y no volvió a hablar de él hasta hace doce años, cuando cosíamos mi vestido de novia.

Tres o cuatro domingos después de haber abandonado nuestra casa, Meme asistió a la iglesia, a misa de ocho, con un ruidoso traje de seda estampada y un sombrero ridículo que remataba arriba con un ramo de flores artificiales. Siempre la había visto tan sencilla en nuestra casa, descalza la mayor parte del día, que ese domingo en que entró a la iglesia me pareció una Meme diferente a la nuestra. Oyó la misa adelante, entre las señoras, erguida y afectada, debajo de ese montón de cosas que se había puesto y que la hacían complicadamente nueva, con una novedad espectacular y. llena de baratijas. Estuvo arrodillada, adelante. Y hasta la devoción con que oyó la misa era desconocida en ella; hasta en la manera de persignarse había algo de esa cursilería florida y resplandeciente con que entró a la iglesia ante la perplejidad de quienes la conocieron de sirvienta en nuestra casa y la sorpresa de quienes no la habían visto nunca.

Yo (para entonces no tendría más de trece años) me preguntaba a qué se debía aquella transformación; por qué Meme había desaparecido de nuestra casa y reaparecía aquel domingo en el templo, vestida más como un pesebre de Navidad que como una señora, o como se habrían vestido tres señoras juntas para asistir a la misa de Pascua, con todo y que aún sobraban en la guajira arandelas y abalorios para vestir a una señora más. Cuando concluyó la misa, las mujeres y los hombres se detuvieron en la puerta para verla salir; se colocaron en el atrio, en doble hilera frente a la puerta mayor, y hasta creo que hubo algo secretamente premeditado en esa solemnidad indolente y burlona con que estuvieron aguardando, sin decir una palabra, hasta cuando Meme salió a la puerta, cerró los ojos y los abrió después en perfecta armonía con su sombrilla de siete colores. Pasó así, por entre la doble hilera de mujeres y hombres, ridicula en su disfraz de pavo real con tacones altos, hasta cuando uno de los hombres inició el cierre del círculo y Meme quedó en el medio, anonadada, confundida, tratando de sonreír con una sonrisa de distinción que le salió tan aparatosa y falsa como su aspecto. Pero cuando Meme salió, abrió la sombrilla y empezó a caminar, papá estaba junto a mí y me arrastraba hacia el grupo. Así que cuando los hombres iniciaron el cierre del círculo, mi padre se había abierto paso hasta donde Meme, corrida, trataba de encontrar la manera de evadirse. Papá la tomó por el brazo, sin mirar a la concurrencia, y la trajo por la mitad de la plaza con esa actitud soberbia y desafiante que adopta cuando hace algo con lo cual no estarán de acuerdo los demás.

Transcurrió algún tiempo antes de que yo supiera que Meme se había venido a vivir como concubina del doctor. Para entonces estaba abierto el botiquín y ella seguía asistiendo a misa como toda una señora de lo mejor, ‘sin importarle lo que se dijera o se pensara, como si hubiera olvidado lo que ocurrió el primer domingo. Sin embargo, dos meses después no volvió a vérsela en el templo.

Yo recordaba al doctor en nuestra casa. Recordaba su bigote negro y retorcido y su manera de mirar a las mujeres con sus lascivos y codiciosos ojos de perro. Pero recuerdo que nunca me acerqué a él quizá porque lo miraba como al animal extraño que se sentaba a la mesa después de que todos se levantaban y que se alimentaba con la misma hierba que alimenta a los burros. Cuando la enfermedad de papá, hace tres años, el doctor no había salido de esta esquina una sola vez, después de la noche en que le negó su asistencia a los heridos lo mismo que seis años antes se la había negado a la mujer que dos días después sería su concubina. El ventorrillo fue cerrado antes de que el pueblo dictara la sentencia al doctor. Pero yo sé que Meme siguió viviendo aquí, varios meses o años después de cerrada la tienda. Debió ser mucho más tarde cuando desapareció « al menos cuando se supo que había desaparecido porque así lo decía el pasquín que apareció en esta puerta. Según ese pasquín, el doctor asesinó a su concubina y la enterró en el huerto por temor de que el pueblo se valiera de ella para envenenarlo. Pero antes de mi matrimonio yo había visto a Meme. Hace once años, cuando regresaba del rosario, la guajira salió a la puerta de su tienda y me dijo con su airecillo alegre y un. poco irónico: «Chabela, te vas a casar y no me habías dicho nada.»

—Sí —le digo—; la cosa debió ser así. —Entonces estiro la soga, en uno de cuyos extremos se ve aún la carne viva de las cuerdas recién cortadas a cuchillo. Hago otra vez el nudo que mis hombres cortaron para descolgar el cuerpo y lanzo uno de los cabos por encima de la viga hasta dejar la soga pendiente, sostenida, con bastante fuerza como para proporcionar muchas muertes iguales a la de este hombre. Mientras se abanica con el sombrero el rostro trastornado por la sofocación y el aguardiente, mirando hacia la soga, calculando su fuerza, él dice: «Es imposible que una soga tan delgada haya sostenido su cuerpo.» Y yo le digo: «Esa misma soga ha estado sosteniéndole en la hamaca durante muchos años.» Y él rueda una silla, me entrega el sombrero y se suspende a pulso en la soga con el rostro congestionado por el esfuerzo. Después vuelve a quedar de pie en la silla, mirando el cabo pendiente. Dice: «Es imposible. Esa soga no alcanza a darme la vuelta alrededor del cuello.» Y entonces comprendo que es deliberadamente ilógico, que está inventando trabas para impedir el entierro. Lo miro de frente, escrutándolo. Le digo: «¿No se ha fijado que él era por lo menos una cabeza más grande que usted?» Y él se vuelve a mirar el ataúd. Dice: «Con todo, no estoy seguro que lo haya hecho con esta soga.»

Tengo la certeza de que ha sido así. Y él lo sabe pero tiene el propósito de perder el tiempo por miedo de crearse compromisos. Se le conoce la cobardía en esa manera de moverse sin dirección precisa. Una cobardía doble y contradictoria: para impedir la ceremonia y para ordenarla. Entonces, cuando llega frente al ataúd, gira sobre los talones, me mira, dice:

«Tendría que verlo colgado para convencerme.»

Yo lo habría hecho. Yo habría autorizado a mis nombres para que abrieran el ataúd y volvieran a colgar al ahorcado, como estuvo hasta hace un momento. Pero sería demasiado para mi hija. Sería demasiado para el niño a quien ella no ha debido traer. Aunque no me repugnara tratar en esa forma a un muerto, ultrajar la carne indefensa, perturbar al hombre por primera vez tranquilo dentro de su gusano; aunque el hecho de mover un cadáver que reposa serena y merecidamente en su ataúd no fuera contra mis principios, lo haría colgar de nuevo para saber hasta dónde es capaz de llegar este hombre. Pero es imposible. Y se lo digo: «Puede estar seguro de que no daré esa orden. Si usted quiere, cuélguelo usted mismo y hágase responsable de lo qué suceda. Recuerde que no sabemos cuánto tiempo tiene de estar muerto.»

Él no se ha movido. Está todavía junto al ataúd, mirándome; mirando después a Isabel y después al niño y luego otra vez al ataúd. De repente su expresión se vuelve sombría y amenazante. Dice: «Usted debía saber lo que puede sucederle por esto.» Y yo alcanzo a comprender hasta dónde es verdadera su amenaza. Le digo: «Desde luego que sí. Soy una persona responsable.» Y él, ahora con los brazos cruzados, sudando, caminando hacia mí con movimientos estudiados y cómicos que pretenden ser amenazantes, dice: «Podría preguntarle cómo supo que este hombre se había ahorcado anoche.»

Espero a que llegue frente a mí. Permanezco inmóvil, mirándolo, hasta cuando me golpea en el rostro su respiración caliente y áspera; hasta cuando se detiene, todavía con los brazos cruzados, moviendo el sombrero detrás de la axila. Entonces le digo: «Cuando me haga esa pre- gunta oficialmente, tengo mucho gusto en responderle.» Sigue frente a mí, en la misma posición. Cuando le hablo, no hay en él sorpresa ni desconcierto. Dice: «Por supuesto, coronel. Oficialmente se lo estoy preguntando.»

Estoy dispuesto a darle todo el largo a esta cuerda. Estoy seguro de que por muchas vueltas que él pretenda darle, tendrá que ceder frente a una actitud férrea, pero paciente y calmada. Le digo: «Estos hombres descolgaron el cuerpo porque yo no podía permitir que permaneciera allí, colgado, hasta cuando usted se decidiera a r. Hace dos horas le dije que viniera y usted ha demorado todo ese tiempo para caminar dos cuadras.»

Todavía no se mueve. Estoy frente a él, apoyado en el bastón, un poco inclinado hacia ade- lante. Digo: «En segundo término, era mi amigo.» Antes de que yo termine de hablar, él sonríe irónicamente pero sin cambiar de posición, echándome al rostro su tufo espeso y agrio. Dice:

«Es la cosa más fácil del mundo, ¿no?» Y súbitamente deja de sonreír. Dice: «De manera que usted sabía que este hombre se iba a ahorcar.»

Tranquilo, paciente, convencido de que sólo persigue enredar las cosas, le digo: «Le repito que lo primero que hice cuando supe que se había ahorcado fue ir donde usted, y de eso hace más de dos horas.» Y corrió si yo le hubiera hecho una pregunta y no una aclaración, él dice: «Yo estaba almorzando.» Y yo le digo: «Lo sé. Hasta me parece que ,tuvo tiempo de hacer la siesta.»

Entonces no sabe qué decir. Se echa hacia atrás. Mira a Isabel sentada junto al niño. Mira a los hombres y finalmente a mí. Pero ahora su expresión ha cambiado. Parece decidirse por algo que ocupa su pensamiento desde hace un instante. Me da la espalda, se dirige hacia donde está el agente y le dice algo. El agente hace un gesto y sale de la habitación.

Luego regresa a mí y me toma el brazo. Dice: «Me gustaría hablar con usted en el otro cuarto, coronel.» Ahora su voz ha cambiado por completo. Ahora es tensa y turbada. Y mientras camino hacia la pieza vecina, sintiendo la presión insegura de su mano en mi brazo, me sorprende la idea de que sé lo que me va a decir. Este cuarto, al contrario del otro, es amplio y fresco. Lo desborda la claridad del patio. Aquí veo sus ojos turbados, su sonrisa que no corresponde a la expresión de su mirada. Oigo su voz que dice: «Coronel, esto podríamos arreglarlo de otro modo.» Y yo, sin darle tiempo a terminar, le digo: «Cuánto.» Y entonces se con- vierte en un hombre perfectamente distinto.

Meme había traído un plato con dulce y dos panecillos de sal, de los que aprendió a hacer con mi madre. El reloj había dado las nueve. Meme estaba sentada frente a mí, en la trastienda, y comía con desgana, como si el dulce y los panecillos no fueran sino una coyuntura para asegurar la visita. Yo lo entendía así y la dejaba perderse en sus laberintos, hundirse en el pasado con ese entusiasmo nostálgico y triste que la hacía aparecer, a la luz del mechero que se consumía en el mostrador, mucho más ajada y envejecida que el día que entró a la iglesia con el sombrero y los tacones altos. Era evidente que aquella noche Meme tenía deseos de recordar. Y mientras lo hacía, se tenía la impresión de que durante los años anteriores se había mantenido parada en una sola edad estática y sin tiempo y que aquella noche, al recordar, ponía otra vez en movimiento su tiempo personal y empezaba a padecer su largamente postergado proceso de envejecimiento. Meme estaba derecha y sombría, hablando de aquel pintoresco esplendor feudal de nuestra familia en los últimos años del siglo anterior, antes de la guerra grande. Meme recordaba a mi madre. La recordó esa noche en que yo venía de la iglesia y me dijo con su airéenlo burlón y un poco irónico: «Chabela, te vas a casar y no me habías dicho nada.» Eso fue precisamente en los días en que yo había deseado a mi madre y procuraba regresarla con mayor fuerza a mi memoria. «Era el vivo retrato tuyo», dijo. Y yo lo creía realmente.

Yo estaba sentada frente a la india que hablaba con un acento mezclado de precisión y vaguedad, como si hubiera mucho de increíble leyenda en lo que recordaba, pero como si lo recordara de buena fe y hasta con el convencimiento de que el transcurso del tiempo había convertido la leyenda en una realidad remota, pero difícilmente olvidable. Me habló del viaje de mis padres durante la guerra, de la áspera peregrinación que habría de concluir con el establecimiento en Macondo. Mis padres huían de los azares de la guerra y buscaban un recodo próspero y tranquilo donde sentar sus reales y oyeron hablar del becerro de oro y vinieron a buscarlo en lo que entonces era un pueblo en formación, fundado por varias familias refugiadas, cuyos miembros se esmeraban tanto en la conservación de sus tradiciones y en las prácticas religiosas como en el engorde de sus cerdos. Macondo fue para mis padres la tierra prometida, la paz y el Vellocino. Aquí encontraron el sitio apropiado para reconstruir la casa que pocos años después sería una mansión rural, con tres caballerizas y dos cuartos para los huéspedes. Meme recordaba los detalles sin arrepentimiento y hablaba de las cosas más extravagantes con un irreprimible deseo de vivirlas de nuevo o con el dolor que le proporcionaba la evidencia de que no las volvería a vivir. No hubo padecimiento ni privaciones en el viaje, decía. Hasta los caballos dormían con mosquitero,

no porque mi padre fuera un despilfarrador o un loco, sino porque mi madre tenía un extraño sentido de la caridad, de los sentimientos humanitarios, y consideraba que a los ojos de Dios proporcionaba tanta complacencia el hecho de preservar a un hombre de los zancudos, como de preservar a una bestia. A todas partes llevaron su extravagante y engorroso cargamento; los baúles llenos con la ropa de los muertos anteriores al nacimiento de ellos mismos, de los antepasados que no podrían encontrarse a veinte brazas bajo la tierra; cajas llenas con los útiles de cocina que se dejaron de usar desde mucho tiempo atrás y que habían pertenecido a los más remotos parientes de mis padres (eran primos hermanos entre sí) y hasta un baúl lleno de santos con los que reconstruían el altar doméstico en cada lugar que visitaban. Era una curiosa farándula con caballos y gallinas y los cuatro guajiros (compañeros de Meme) que habían crecido en casa y seguían a mis padres por toda la región, como animales amaestrados en un circo.

Meme recordaba con tristeza. Se tenía la impresión de que consideraba el transcurso del tiempo como una pérdida personal, como si advirtiera con el corazón lacerado por los recuerdos que sí el tiempo no hubiera transcurrido, aún estaría ella en aquella peregrinación que debió ser un castigo para mis padres, pero que para los niños tenía algo de fiesta, con espectáculos insólitos como el de los caballos bajo los mosquiteros.

Después todo comenzó a moverse al revés, dijo. La llegada al naciente pueblecito de Macondo en los últimos días del siglo, fue la de una familia devastada, aferrada todavía a un reciente pasado esplendoroso, desorganizada por la guerra. La guajira recordaba a mi madre cuando llegó al pueblo, sentada de través en una muía, encinta y con el rostro verde y palúdico y los pies inhabilitados por la hinchazón. Tal vez en el espíritu de mi padre maduraba la simiente del resentimiento, pero venía dispuesto a echar raíces contra viento y marea, mientras aguardaba a que mi madre tuviera ese hijo que le creció en el vientre durante la travesía y que le iba dando muerte progresivamente a medida que se acercaba la hora del parto.

La luz de la lámpara le daba de perfil. Meme, con su recia expresión aindiada, su cabello liso y grueso como crin de caballo o cola de caballo, parecía un ídolo sentado, verde y espectral en el caliente cuartito de la trastienda, hablando como lo habría hecho un ídolo que se hubiera puesto a recordar su antigua existencia terrena. Nunca la había tratado de cerca, pero esa noche, después de aquella repentina y espontánea manifestación de intimidad, sentía que estaba atada a ella por vínculos más seguros que los de la sangre.

De pronto, en una pausa de Meme, le oí toser en el cuarto, en este mismo aposento en que ahora me encuentro con el niño y mi padre.

Tosió con una tos seca y corta, carraspeó luego y se oyó después el ruido inconfundible que hace el hombre cuando se da vuelta en la cama. Meme calló instantáneamente y una nube sombría y silenciosa oscureció su rostro. Yo lo había olvidado. Durante el tiempo que permanecí allí (eran como las diez) había sentido como si la guajira y yo estuviéramos solas en la casa. Luego cambió la tensión del ambiente. Sentí el cansancio del brazo en que tenía, sin probarlo, el plato con el dulce y los panecillos. Me incliné hacia adelante y dije: «Está despierto.» Ella, inmutable ahora, fría y completamente indiferente, dijo: «Estará despierto hasta la madrugada.» Y repentinamente me expliqué el desencanto que se advertía en Meme cuando recordaba el pasado de nuestra casa. Nuestras vidas habían cambiado, los tiempos eran buenos y Macondo un pueblo ruidoso en el que el dinero alcanzaba hasta para despilfarrarlo los sábados en la noche, pero Meme vivía aferrada a un pasado mejor. Mientras afuera se trasquilaba el becerro de oro, adentro, en la trastienda, su vida era estéril, anónima, todo el día junto al mostrador y la noche con un hombre que no dormía hasta la madrugada, que se pasaba el tiempo dando vueltas en la casa, paseándose, mirándola codiciosamente con esos ojos lascivos de perro que no he podido olvidar. Me conmovía imaginar a Meme con este hombre que una noche le negó sus servicios y que seguía siendo un animal endurecido, sin amargura ni compasión, todo el día en un impenitente discurrir por la casa, como para sacar de juicio a la persona más equilibrada. Recobrado el tono de la voz, sabiendo que él estaba aquí, despierto, abriendo quizá sus codiciosos ojos de perro cada vez que nuestras palabras resonaban en la trastienda, procuré dar un viraje a la conversación.

—¿Y qué tal te va con el negocito? —dije. Meme sonrió. Su risa era triste y taciturna, como si no fuera el resultado de un sentimiento actual, sino como si la tuviera guardada en la gaveta y no la sacara sino en los momentos indispensables, pero usándola sin ninguna propiedad, como si el uso poco frecuente de la sonrisa le hubiera hecho olvidar la manera normal de utilizarla. «Ahí», dijo, moviendo la cabeza de una manera ambigua, y volvió a quedar silenciosa, abstracta. Entonces comprendí que era hora de marcharme. Entregué el plato a Meme, sin dar ninguna explicación por el hecho de que su contenido estuviera intacto, y la vi levantarse y ponerlo en el mostrador. Me miró desde allá y repitió: «Eres el vivo retrato de ella.» Sin duda yo estaba sentada a contraluz, nublada por la claridad contraria, y Meme no me veía la cara mientras hablaba. Luego, cuando se levantó a poner el plato en el mostrador, por detrás de la lámpara, me vio de frente y fue por eso por lo que dijo: «Eres el vivo retrato de ella.» Y vino a sentarse.

Entonces empezó a recordar los días en que mi madre llegó a Macondo. Había ido directa- mente de la muía al mecedor y había permanecido sentada durante tres meses, sin moverse, recibiendo los alimentos con desgano. A veces recibía el almuerzo y se estaba hasta la media tarde con el plato en la mano, rígida, sin mecerse, con los pies descansados en una silla, sintiendo crecer la muerte dentro de ellos, hasta cuando alguien llegaba y le quitaba el plato de las manos. Cuando vino el día, los dolores del parto la recuperaron de su abandono y ella misma se puso en pie, pero fue necesario ayudarla a caminar los veinte pasos que separan el corredor del dormitorio, martirizada por la ocupación de una muerte que se había compenetrado con ella en nueve meses de silencioso padecimiento. Su travesía desde el mecedor hasta el lecho tuvo todo el dolor, la amargura y las penalidades que no tuvo el viaje realizado hacía pocos meses, pero llegó hasta donde sabía que debía llegar antes de cumplir el último acto de su vida.

Mi padre pareció desesperado con la muerte de mi madre, dijo Meme. Pero, según él mismo dijo después, cuando quedó solo en la casa, «nadie puede confiar en la honestidad de un hogar en el cual el hombre no tiene a la mano una mujer legítima». Como había leído en un libro que cuando muere una persona amada debe sembrarse un jazminero para recordarla todas las noches, sembró la enredadera contra el muro del patio y un año después se casó en segundas nupcias con Adelaida, mi madrastra.

A veces creía que Meme iba a llorar mientras hablaba. Pero se mantuvo firme, satisfecha de estar expiando la Calta de haber sido feliz y haber dejado de serlo por su libre voluntad. Después sonrió. Después se estiró en el asiento y se humanizó por completo. Fue como si hubiera sacado mentalmente las cuentas de su dolor, cuando se inclinó hacia adelante, vio que aún le quedaba un saldo favorable en los buenos recuerdos, y sonrió entonces con su antigua simpatía amplia y burlona. Dijo que lo otro había empezado cinco años después, cuando llegó hasta el comedor donde almorzaba mi padre y le dijo: «Coronel, coronel, en la oficina lo solicita un forastero.»

3

Detrás del templo, al otro lado de la calle, había un patio sin árboles. Eso era a fines del siglo pasado, cuando llegamos a Macondo y aún no se había iniciado la construcción del templo. Eran terrones pelados, secos, donde jugaban los niños al salir de la escuela. Después, cuando se inició la construcción del templo, clavaron cuatro horcones a un lado del patio y se vio que el espacio cercado era bueno para hacer un cuarto. Y lo hicieron. Y guardaron en él los materiales del templo en construcción.

Cuando se puso término a los trabajos del templo, alguien acabó de embarrar las paredes del cuartito y abrió una puerta en la pared posterior, sobre el patiecito pelado y pedregoso donde no crecía ni una barba de pita. Un año después el cuartito estaba construido como para ser habitado por dos personas. Adentro se sentía un olor a cal viva. Era ese el único olor agradable que se había sentido en mucho tiempo dentro de ese espacio y el único grato que se sentiría jamás. Después de que blanquearon las paredes, la misma mano que había puesto fin a la construcción corrió la tranca en la puerta de adentro y le echó candado a la de la calle.

El cuarto no tenía dueño. Nadie se preocupó por hacer efectivos sus derechos «ni sobre el terreno ni sobre los materiales de construcción. Cuando llegó el primer párroco se alojó donde una de las familias acomodadas de Macondo. Luego fue trasladado a otra parroquia. Pero en esos días (y posiblemente antes de que se fuera el primer párroco) una mujer con un niño de pecho había ocupado el cuartito, sin que nadie supiera cuándo llegó a él, ni dónde, ni cómo hizo para abrir la puerta. Había en un rincón una tinaja negra y verde de musgo y un jarro colgado de un clavo. Pero ya no quedaba cal en las paredes. En el patio, sobre las piedras, se había formado una costra de tierra endurecida por la lluvia. La mujer construyó una enramada para protegerse del sol. Y como no tenía recursos para ponerle techo de palma, teja o zinc, sembró una mata de parra junto a la enramada y colgó un atadillo de sábila y un pan en la puerta de la calle, para preservarse contra los maleficios.

Cuando se anunció la llegada del nuevo párroco, en 1903, la mujer seguía viviendo en el cuarto con el niño. Media población .salió al camino real a esperar la llegada del sacerdote.

La banda rural estuvo tocando piezas sentimentales hasta cuando vino un muchacho, jadeante, reventando, a decir que la muía del párroco estaba en la última vuelta ,del camino. Entonces los músicos cambiaron de posición e iniciaron una marcha. El encargado del discurso de bienvenida subió al parapeto improvisado y aguardó a que apareciera el párroco para iniciar el salu- do. Pero un momento después se suspendió la pieza marcial, el orador descendió de la mesa, y la multitud, atónita, vio pasar un forastero, montado en una muía en cuyas ancas viajaba el baúl más grande que se había visto jamás en Macondo. El hombre pasó de largo hacia el pueblo, sin mirar a nadie. Aunque el párroco se hubiera vestido de civil para hacer el viaje, a nadie habría podido ocurrírsele que aquel viajero broncíneo, con polainas de militar, era un sacerdote vestido de civil.

Y no lo era en realidad, porque a esa misma hora, por el atajo, al otro lado del pueblo, vieron entrar un sacerdote extraño, pasmosamente ‘flaco, de rostro seco y estirado, a horcajadas en una muía, la sotana levantada hasta las rodillas y protegido del sol por un paraguas descolorido y maltrecho. El párroco preguntó en las inmediaciones del templo en dónde quedaba la casa cural, y debió de preguntárselo a alguien que no tenía la menor idea de nada, porque le fue respondido: «Es el cuartito que está detrás de la iglesia, padre.» La mujer había salido, pero el niño jugaba adentro, detrás de la puerta entreabierta. El sacerdote descabalgó, rodó hasta el cuarto una maleta hinchada, medio abierta y sin cerraduras, asegurada apenas por un cinturón de cuero distinto al de la propia maleta, y después de haber examinado el cuartito hizo entrar la muía y la amarró en el patio, a la sombra de los sarmientos. Luego abrió la maleta, extrajo una hamaca que debía tener la misma edad y el mismo uso del paraguas, la colgó diagonalmente en el cuarto, de horcón a horcón, se quitó las botas y trató de dormir, sin preocuparse del niño que lo miraba con los redondos ojos espantados.

Cuando la mujer regresó debió sentirse desconcertada ante la extraña presencia del sacerdote, cuyo rostro era tan inexpresivo que en nada se diferenciaba de una calavera dé vaca. La mujer debió atravesar en puntillas la habitación. Debió de rodar el catre plegadizo hasta la puerta y hacer un atado con su ropa y los trapos del niño y salir de la habitación, confundida, sin preocuparse siquiera de la tinaja y el jarro, porque una hora después, cuando la comitiva recorrió el pueblo en sentido inverso, precedida por la banda que tocaba el aire marcial entre un montón de rapaces fugados de la escuela, encontraron al párroco solo en el cuartito, tirado a la bartola en la hamaca, la sotana desabrochada, y sin zapatos. Alguien debió llevar la noticia al camino real, pero a nadie se le ocurrió preguntar qué hacía el párroco en aquel cuarto. Debieron pensar que tenía algún parentesco con la mujer, así como ésta debió de abandonar el cuartito porque creyó que el párroco tenía orden de ocuparlo o era de propiedad de la iglesia o simplemente por temor de que se le preguntara por qué había vivido más de dos años en un cuarto que no le pertenecía, sin pagar alquiler y sin autorización de persona alguna. Tampoco se le ocurrió a la comitiva pedir explicaciones, ni en ese momento ni en ninguno de los posteriores, porque el párroco no aceptó los discursos, colocó los presentes en el suelo y se limitó a saludar a hombres y mujeres con frialdad, a la carrera, pues, según dijo, «no había pegado el ojo en toda la noche».

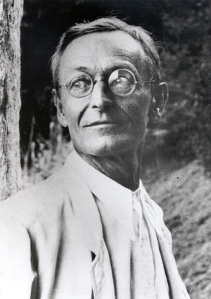

La comitiva se disolvió ante aquel frío recibimiento del sacerdote más extraño que habían visto nunca. Se observaba que el rostro parecía una calavera de vaca, que tenía el cabello gris, cortado al rape y que no tenía labios, sino una abertura horizontal que no parecía estar en el lugar de la boca desde el nacimiento, sino hecha posteriormente, de una cuchillada sorpresiva y única. Pero esa misma tarde se le encontró parecido con alguien. Y antes del amanecer todos sabían de quién era. Recordaron haberle visto con la honda y la piedra, desnudo, pero con zapatos y sombrero, en los tiempos en que Macondo era un humilde caserío de refugiados. Los veteranos recordaron sus actuaciones en la guerra civil del ochenta y cinco. Recordaron que había sido coronel a los diecisiete años y que era intrépido, terco y antigobiernista. Sólo que en Macondo no se había vuelto a saber de él hasta ese día en que regresaba a hacerse cargo de la parroquia. Muy pocos recordaban su nombre de pila. En cambio la mayoría de los veteranos recordaba el que le puso su madre (porque era voluntarioso y rebelde) y que fue el mismo con que después lo conocieron sus compañeros en la guerra. Todos lo llamaban El Cachorro. Y así se le siguió llamando en Macondo hasta la hora de su muerte: —Cachorro, Cachorrito.

Así que este hombre llegó a nuestra casa el mismo día y casi a la misma hora en que El Cachorro a Macondo. Aquél por el camino real, cuando nadie lo esperaba ni se tenía la menor idea acerca de su nombre o de su oficio; el párroco por el atajo, cuando en el camino real lo aguardaba todo el pueblo.

Yo regresé a casa después de la recepción. Acabábamos de sentarnos a la mesa —un poco más tarde que de costumbre— cuando Meme se acercó a decirme: «Coronel, coronel, en la oficina lo solicita un forastero.» Yo dije: «Que pase adelante.» Y Meme dijo: «Está en la oficina y dice que necesita verlo con urgencia.» Adelaida dejó de darle la sopa a Isabel (entonces ella no tenía más de cinco años) y fue a atender al recién llegado. Un momento después regresó visiblemente preocupada:

—Estaba dando vueltas en la oficina —dijo.

La vi caminar detrás de los candelabros. Luego volvió a darle la sopa a Isabel. «Lo hubieras hecho pasar», dije, sin dejar de comer. Y ella dijo: «Era lo que iba a hacer. Pero estaba dando vueltas en la oficina cuando llegué y le dije, buenas tardes, y él no contestó porque estaba mirando en la repisa la bailarinita de cuerda. Y cuando yo le iba a decir otra vez buenas tardes, él se puso a darle cuerda a la bailarinita, la paró en el escritorio y se quedó mirando cómo bailaba. Yo no sé si fue la musiquita lo que no le permitió oír cuando yo le dije de nuevo buenas tardes y me quedé parada frente al escritorio sobre el cual estaba inclinado, viendo a la bailarina que todavía tenía cuerda para rato.» Adelaida estaba dándole la sopa a Isabel. Yo le dije: «Debe estar muy interesado en el juguete.» Y ella, todavía dándole la sopa a Isabel:

«Estaba dando vueltas en la oficina, pero después, cuando vio la bailarinita, la bajó como si supiera de antemano para qué servía, como si conociera su funcionamiento. Le estaba dando cuerda cuando yo le dije buenas tardes por primera vez, antes que la musiquita empezara a sonar. Entonces la puso en el escritorio y se quedó mirándola, pero sin sonreír, como si no estuviera interesado en el baile sino en el mecanismo.»

Nunca me anunciaban a nadie. Casi todos los días llegaban visitas: viajeros conocidos que dejaban las bestias en la caballeriza y se acercaban con entera confianza, con la familiaridad de quien espera encontrar, siempre, un puesto desocupado en nuestra mesa. Yo le dije a Adelaida: «Debe ser que trae un recado o algo.» Y ella dijo: «De todos modos tiene un comportamiento raro. Él mirando a la bailarinita hasta que se le acaba la cuerda y mientras tanto yo, parada frente al escritorio, sin saber qué decirle, porque sabía que no iba a contestarme mientras la musiquita estuviera sonando. Después, cuando la bailarinita dio el saltito que da siempre cuando se le acaba la cuerda, todavía él se quedó mirándola con curiosidad, inclinado sobre el escritorio pero sin sentarse. Entonces me miró y yo me di cuenta de que sabía que yo estaba en la oficina, pero que no se había ocupado de mí porque quería saber cuánto tiempo estaría bailando la bailarinita. Pero entonces yo no le volví a decir buenas tardes, sino que le sonreí cuando me miró porque vi que tiene los ojos enormes, con las pepas amarillas, y que miran de una vez todo el cuerpo. Cuando le sonreí, él siguió serio, pero hizo una inclinación de cabeza muy formal, y dijo: «¿El coronel? Es al coronel que necesito.» Tiene la voz honda como si pudiera hablar con la boca cerrada. Es como si fuera ventrílocuo.»

Ella estaba dándole la sopa a Isabel. Yo seguí almorzando, porque creí que sólo se trataba de. un recado; porque no sabía que esa tarde estaban comenzando las cosas que hoy concluyen. Adelaida siguió dándole la sopa a Isabel y dijo: «Al principio estaba dando vueltas en la oficina.» Entonces comprendí que el forastero la había impresionado de una manera poco co- mún y que tenía un interés especial en que lo atendiera. Sin embargo, seguí almorzando mien- tras ella le daba la sopa a Isabel y hablaba. Dijo: «Después, cuando dijo que quería ver al coronel, fue que le dije, tenga la bondad de pasar al comedor, y él se estiró donde estaba, con la bailarina en la mano. Entonces levantó la cabeza y se puso rígido y firme como un soldado, me parece, porque tiene botas altas»* y un vestido de género ordinario con la camisa abo- tonada hasta el cuello. Yo no sabía qué decirle cuando no contestó nada y se quedó quieto, con el juguete en la mano, como si estuviera esperando que yo saliera de la oficina para darle cuerda otra vez. Fue de pronto cuando se me pareció a alguien, cuando me di cuenta de que es un militar.»

Yo le dije: «Entonces tú crees que es algo grave.» La miré por encima de los candelabros. Ella no me miraba. Estaba dándole la sopa a Isabel. Dijo:

—Fue que cuando llegué estaba dando vueltas en la oficina, así que no podía verle la cara. Pero después, cuando se quedó parado en el fondo tenía la cabeza tan levantada y los ojos tan fijos que me parece que es un militar y le dije: usted quiere ver al coronel, en privado, ¿no es eso? Y él afirmó con la cabeza. Entonces vine a decirle que se parece a alguien, o mejor dicho, que es la misma persona a quien se parece, aunque no me explico cómo ha venido.

Yo seguí almorzando, pero la miraba por encima de los candelabros. Ella dejó de darle la sopa a Isabel. Dijo:

—Estoy segura de que no es un recado. Estoy segura que no se parece, sino que es el mismo a quien se parece. Estoy segura, mejor dicho, que es un militar. Tiene un bigote negro y punteado y la cara como de cobre. Tiene las botas altas y estoy segura de que no es que se parece, sino que es el mismo a quien se parece.

Ella hablaba en un tono igual, monótono, persistente. Hacía calor y quizá por eso empecé a sentirme irritado. Le dije: «Ahá, ¿a quién se parece?» Y ella dijo: «Cuando estaba dando vueltas en la oficina no le vi la cara, pero después.» Y yo, irritado con la monotonía y la persistencia de sus palabras: «Bueno, bueno, voy a verlo cuando acabe de almorzar.» Y ella, otra vez dándole la sopa a Isabel: «Al principio no pude verle la cara porque estaba dando vueltas en la oficina. Pero después, cuando le dije tenga la bondad de pasar adelante, él se quedó quieto contra la pared, con la bailarinita en la mano. Entonces fue que me acordé a quién se parece y vine a avisarte. Tiene los ojos enormes e indiscretos y cuando me di vuelta para salir, sentí que me estaba mirando directamente a las piernas.»

Guardó silencio de pronto. En el comedor quedó vibrando el tintineo metálico de la cuchara. Yo acabé de almorzar y prensé la servilleta debajo del plato.

En eso se oyó, en la oficina, la musiquita festiva del juguete de cuerda.

4

En la cocina de la casa hay un viejo asiento de madera labrada, sin travesaños, en cuyo fondo roto mi abuelo pone a secar los zapatos, junto al fogón.

Tobías, Abraham, Gilberto y yo abandonamos la escuela, ayer a esta hora, y fuimos a las plantaciones con una honda, un sombrero grande para echar los pájaros y una navaja nueva. Por el camino yo me iba acordando del asiento inservible, arrimado a un rincón de la cocina, que en un tiempo sirvió para recibir visitas y que ahora es utilizado por el muerto que. todas las noches se sienta, con el sombrero puesto, a contemplar las cenizas del fogón apagado.

Tobías y Gilberto caminaban hacia el final de la nave oscura. Como había llovido durante la mañana, sus zapatas resbalaban en la hierba enlodada. Uno de ellos silbaba y su silbo duro y recto resonaba en el socavón vegetal, como cuando uno se pone a cantar dentro de Un tonel.

Abraham venía atrás, conmigo. Él con la honda y la piedra lista para ser disparada. Yo con la navaja abierta.

De repente el sol rompió la techumbre de hojas apretadas y duras y un cuerpo de claridad cayó aleteando en la hierba, como un pájaro vivo. «¿Lo viste?», dijo Abraham. Yo miré hacia adelante y vi a Gilberto y a Tobías al final de la nave. «No es un pájaro», dije. «Es el sol que ha salido con fuerza.»

Cuando llegaron a la orilla empezaron a desvestirse y se tiraban fuertes patadas de esa agua crepuscular que parecía no mojarles la piel. «No hay un solo pájaro esta tarde», dijo Abraham.

«Cuando llueve no hay pájaros», dije. Y yo mismo lo creí entonces. Abraham se echó a reír.

Su risa es tonta y simple y hace un ruido como el de un hilo de agua en una pila. Se desvistió.

«Me meteré en el agua con la navaja y llenaré el sombrero de pescados», dijo. Abraham estaba desnudo frente a mí con la mano abierta, esperando la navaja. Yo no respondí en seguida. Tenía la navaja apretada y sentía en la mano su acero limpio y templado. Yo voy a darle la navaja, pensé. Y se lo dije: «No voy a darte la navaja. Apenas me la dieron ayer y voy a tenerla toda la tarde.» Abraham siguió con la mano extendida. Entonces le dije:.

—Incomploruto.

Abraham me entendió. Sólo él entiende mis palabras: «Está bien», dijo, y caminó hacia el agua a través del aire endurecido y agrio. Dijo: «Empieza a desvestirte y te esperamos en la piedra.»

Y lo dijo mientras se zambullía y volvía a salir reluciente como un pez plateado y enorme, como si el agua se hubiera vuelto líquida a su contacto.

Yo permanecí en la orilla, acostado sobre el barro tibio. Cuando abrí la navaja otra vez, dejé de mirar a Abraham y levanté los ojos, derecho hacia el otro lado, hacia arriba de los árboles, hacia el furioso atardecer cuyo cielo tenía la monstruosa imponencia de una caballeriza incendiada.

«Apura», dijo Abraham desde el otro lado. Tobías estaba silbando en el borde de piedra. Entonces pensé: Hoy no me bañaré. Mañana, Cuando veníamos de regreso Abraham se escondió detrás de los espinos. Yo iba a perseguirlo, pero él me dijo: «No vengas para acá. Estoy ocupado.» Yo me quedé afuera, sentado en las hojas muertas del camino, viendo la golondrina única que trazaba una curva en el cielo. Dije:

—Esta tarde no hay más que una golondrina.

Abraham no respondió en seguida. Estaba silencioso, detrás de los espinos, como si no pudiera oírme, como si estuviera leyendo. Su silencio era profundo y concentrado, lleno de una recóndita fuerza. Sólo después de un silencio largo suspiró. Entonces dijo:

—Golondrinas.

Yo volví a decirle: «No hay nada más que una esta tarde.» Abraham seguía detrás de los espinos, pero nada se sabía de él. Estaba silencioso y concentrado, pero su quietud no era estática. Era una inmovilidad desesperada e impetuosa. Después de un momento, dijo:

—¿Una sola? Aaah, sí. Claro, claro.

Ahora yo no dije nada. Fue él quien empezó a moverse detrás de los espinos. Sentado en las hojas, yo sentí donde él estaba el ruido de otras hojas muertas bajo sus pies. Después volvió a quedar silencioso, como si se hubiera ido. Luego respiró profundamente y preguntó:

—¿Qué es lo que dices?

Yo volví a decirle: «Que esta tarde sólo hay una golondrina.» Y mientras lo decía, veía el ala curvada, trazando círculos en el cielo de un í azul increíble. «Está volando alto», dije.» Abraham respondió en el acto:

—Ah, sí, claro. Entonces debe ser por eso.

Salió de detrás de los espinos, abotonándose los pantalones. Miró hacia arriba, hacia donde la golondrina seguía trazando círculos, y todavía sin mirarme dijo:

—¿Qué es lo que me decías ahora rato de las golondrinas? Esto nos retrasó. Cuando llegamos estaban encendidas las luces del pueblo. Yo entré corriendo a la casa y tropecé en el corredor con las mujeres gordas y ciegas, con las mellizas de San Jerónimo que todos los martes van a cantar para mi abuelo, desde antes de mi nacimiento, según ha dicho mi madre.

Toda la noche estuve pensando en que hoy volveríamos a salir de la escuela y que iríamos al río, pero no con Gilberto y Tobías. Quiero ir solo con Abraham, para verle el brillo del vientre cuando se zambulle y vuelve a surgir como un pez metálico. Toda la noche he deseado regresar con él, solo por la oscuridad del túnel verde, para rozarle el muslo cuando caminemos. Siempre que lo hago siento como si alguien me mordiera con unos mordiscos suaves, que me erizan la piel.

Si este hombre que ha salido a conversar con mi abuelo en la otra habitación regresa dentro de poco tiempo, tal vez podamos estar en la casa antes de las cuatro. Entonces me iré al río con Abraham.

Se quedó a vivir en nuestra casa. Ocupó uno de los cuartos del corredor, el que da a la calle, porque yo lo creí conveniente; porque sabía que un hombre de su carácter no encontraría la manera de acomodarse en el hotelito del pueblo. Puso un aviso en la puerta (hasta hace pocos años, cuando blanquearon la casa, todavía estaba en su lugar, escrito a lápiz por él mismo en letra cursiva) y a la semana siguiente fue necesario llevar nuevas sillas para atender las exigencias de una numerosa clientela.

Después de que me entregó la carta del coronel Aureliano Buendía, nuestra conversación en la oficina se prolongó de tal manera que Adelaida no dudó de que se trataba de un funcionario militar en importante misión y dispuso la mesa como para una fiesta. Hablamos del coronel Buendía, de su hija sietemesina y del primogénito atolondrado. No había corrido un trecho largo en la conversación cuando me di cuenta de que aquel hombre conocía bien al Intendente General y que lo estimaba en grado suficiente como para corresponder a su confianza. Cuando Meme vino a decirnos que la . mesa estaba servida, yo pensé que mi esposa había improvisado algunas cosas para atender al recién llegado. Pero estaba muy distante de la improvisación aquella mesa espléndida, servida en mantel nuevo, en la loza china destinada exclusivamente a las cenas familiares de la Navidad y el Año Nuevo.

Adelaida estaba solemnemente estirada en un extremo de la mesa, vestida con el traje de terciopelo, cerrado hasta el cuello, el que usó antes de nuestro matrimonio para atender a los compromisos de su familia en la ciudad. Adelaida tenía hábitos más refinados que los nuestros, cierta experiencia social que desde nuestro matrimonio empezó a influir en las costumbres de mi casa. Se había puesto el medallón familiar, el que lucía en momentos de excepcional importancia, y toda ella, como la mesa, como los muebles, como el aire que se respiraba en el comedor, producía una severa sensación de compostura y limpieza. Cuando llegamos al salón, él mismo, que siempre fue tan descuidado en el vestir y en los modales, debió sentirse avergonzado y fuera de ambiente, porque revisó el botón del cuello, como si hubiera tenido corbata, y una ligera turbación se advirtió en su andar despreocupado y fuerte. Nada recuerdo con tanta precisión como ese instante en que irrumpimos en el comedor y yo mismo me sentí vestido con demasiada domesticidad para una mesa como la preparada por Adelaida.